河森正治監督が映画『迷宮のしおり』で新しい学校のリーダーズSUZUKAと描いた世界観

アニメ 見放題

2026.01.05

「マクロス」「アクエリオン」シリーズなどで知られる河森正治監督が手がけた、40年以上のキャリアで初となる完全オリジナル長編アニメーション映画『迷宮のしおり』が1月1日より公開中。本作は、現代の横浜を舞台に、スマートフォンの中に閉じ込められた女子高生・栞が、迷宮のような異世界からの脱出を目指す青春エンターテインメントだ。親友と撮った動画をきっかけに異世界へ迷い込んだ栞は、しゃべるスタンプ・小森や、若き天才起業家・架神傑との出会いを通じて、「本当の自分」と向き合っていく。一方、現実世界ではもう一人の"SHIORI"がSNSで人気インフルエンサーへと成り上がっていく。今回、河森監督にインタビューを実施して、スマートフォンという現代的なモチーフを軸に描かれる本作に込めた思いを聞いた。

――今回、完全オリジナルの劇場版長編アニメーションを監督するまでの経緯を教えてください。

「1984年公開の映画『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』の頃から、次は完全オリジナルの劇場版をやりたいと考えていました。TVシリーズの劇場版は、キャラクターや世界観がすでに浸透している一方で、どうしても登場人物が多くなったり、設定が複雑になりがちなんです。だからこそ、映画のためにゼロから作る、シンプルな物語にいつか挑戦してみたいと思っていました。ただ、企画は何度も立ち上げては流れ、またトライしては流れる、ということの繰り返しで。そうして気づけば40年以上が経ち、今回ようやく実現しました」

――「迷宮のしおり」のストーリーは、河森監督が見た夢が基になっているそうですね。

「もう10年ほど前に見た夢です。昔育った横浜の坂道を自転車で駆け下りていたら、ガクンと振動がして。『何だろう?』と思って自転車を止め、足元を見ると、自分とまったく同じスマホが落ちていたんです。『あれ、落としたのかな?』と思って拾い上げたけれど、ポケットにはちゃんと自分のスマホが入っている。誰のものだろうと開こうとして、『いやいや、他人の個人情報を見ることになるな』と思いとどまる、という夢でした。その時に、スマホって個人情報はもちろん、撮った写真や発信履歴、検索履歴まで詰まっていて、ほとんど"自分の分身"みたいな存在だな、と感じたんですよね。

その視点がとても興味深くて、『劇場版 マクロスF 恋離飛翼 ~サヨナラノツバサ~』のアニメプロデューサーで、今回『迷宮のしおり』の脚本を書いてくれている橋本太知さんにも当時、『こんな夢を見たんだよ』と話したりしていました。そして時が流れ、今回この企画が立ち上がった時に、この夢が自然とよみがえってきたんです。僕自身も、スマホが割れたり置き忘れたりするたびに、『自分のどこかが傷ついたんじゃないか』『大事な一部を置き忘れてしまったんじゃないか』と感じることがあって。そうした実感も重なって、『これは映画になるな』と思いました」

――タイトルにもある「迷宮」に込めた意味を教えてください。

「物語としては主人公の栞の"スマホが割れたことで、不思議なラビリンス(迷宮)に閉じ込められる"という展開になりますが、それより前の段階で、『スマホが割れる=自分の心が壊れてしまうことなんじゃないか』『自分でも知らない自分がいるんじゃないか』『心の中の迷宮に迷い込むんじゃないか』というテーマが、かなり早い段階で見えてきました。実は、最初の仮題はそのまま『ラビリンス』だったんです。そのラビリンスの中をどう探検するのか、どんな住人がいるのか──そんな話を重ねていく中で、『普通の人間が出てきても面白くないよね』という話になって、スタンプのキャラクターにしよう、というアイデアも生まれました」

――キャラクターデザインは「マクロスF」シリーズなどで監督とタッグを組んできた江端里沙さんが手がけられていますね。

「『マクロスF』から十数年が経ち、制作環境も大きくデジタル化が進みました。特にゲームの世界では、実写に近いほどハイディテールなキャラクター表現が主流になっていますよね。でも、だからこそ僕は、あえて違うことをやりたいと思ったんです。実写というメディアは、細かな感情の機微や生活感、日常のリアリティーを描くのがとても得意です。一方で、テーマ性や哲学的なことを描こうとすると、情報が多すぎて、かえって抽象化しづらくなる場合もある。対してアニメーションは、絵をシンプルにし、記号化・抽象化することで、哲学的なテーマやメッセージをエンターテインメントとして伝えやすい表現だと思っているんです。そこで今回は、あえてシンプルなキャラクターデザインを選びました。

もちろん、シンプルにすればするほど、CG作画ではキャラクターの魅力を出すのが難しくなります。でも今回は、手描きでのレタッチを加えたり、さまざまな技術を駆使してもらって、シンプルでありながら日常感のあるキャラクターに仕上がったと思います。中でも主人公の栞は、目立たない、ごく普通の女の子。それでいて"主人公として成立させる"のは、実はかなり難しいんですよね。そこで江端さんは、まつげを一本だけ長くすることで、さりげなく主人公らしさを表現したんです。これは本当に、さすがだなと思いました」

――河森監督といえば、音楽へのこだわりが感じられる作品を数多く手がけてきましたが、本作ではどのような点を意識されたのでしょうか?

「本作には、現実の横浜とラビリンスの世界という、二つの異なる世界が登場します。音の設計としては、現実世界ではできるだけ日常的な環境音を大切にし、スマホの中に広がる世界では、水音や心音のようなものを強調した、少し感覚的な音空間をつくる、というのが基本にありました。そうした音の世界観を前提に、音楽を担当してくださったyonkeyさんには、現実世界では活気のある街を感じさせる楽曲を、もう一方の世界では、少し怖さはあるけれど、どこか心地よさもある、不思議な世界観を表現してほしいとお伝えしました。心理描写としては、恐怖よりも"せつなさ"や"優しさ"が伝わることを大切にしています。

yonkeyさんは20代と若い世代のクリエイターですが、新しい学校のリーダーズに提供されている楽曲に代表されるように、昭和的な感触と現代性を併せ持った音楽性があり、それが自分の世代とも非常に親和性が有ると感じていました。実際に曲が上がってくるたびに刺激を受けて、その魅力が一番伝わる場面で使えるよう、音楽の配置にも強くこだわりました」

――主人公・栞役に、新しい学校のリーダーズのSUZUKAさんを起用した決め手は何だったのでしょうか?

「いろいろな方が候補に挙がる中で、新しい学校のリーダーズの"制服を着て、ルールを守りながらもはみ出していく"というスタイルが、今回の映画の世界観にとても近いと感じていました。さらに、この作品は世界各国で上映したいという思いがあったので、海外にも飛び出して活躍しているSUZUKAさんにお願いしたいと考えたんです。

歌声については、ライブシーンを用意している"もう一人のSHIORI"役にぴったりだと思っていました。ただ、本作では一人二役を演じてもらうことになるので、プロの声優さんでも簡単ではありません。その点は正直、少しドキドキしていました。でも実際にお会いして話をしてみると、ステージ上のSUZUKAと、そうではない時のご自身をきちんと意識して語ってくれて、『これならいける』と確信しました。特に、いわゆるアニメでよく耳にするタイプの高めの声ではないところが、どこにでもいそうな等身大の女の子としての栞にとても合っていて、そこが大きな魅力だと思っています」

――作品内に登場するスタンプたちを、中村悠一さんや内田雄馬さんなど、歴代の河森監督作品に参加してきた声優陣が演じていることも話題になりました。

「SUZUKAさんや、若き天才起業家・傑役を演じてくれたtimeleszの寺西拓人さんをはじめ、メインキャストの皆さんは、それぞれ別の分野では第一線で活躍されている方たちですが、アニメーション映画の声優としては初挑戦なんですよね。何かあるとすぐにバッシングされてしまう、見えないプレッシャーの多い現代社会の中で、それでも一歩踏み出していく女の子の物語を描くにあたって、実際に別のフィールドで実力を発揮してきた方が、新しいことに挑戦する姿そのものが、とても大切だと感じていました。

一方で、迷宮世界の"声"や、実体を持たないスタンプたちに存在感を与えるには、声だけでキャラクターを立ち上げる力が必要になります。そこは、これまで何度も一緒に作品を作ってきた中村さんや内田さんをはじめとする声優の皆さんだからこそできる声の力だと思い、支える側として参加していただきました」

――作品内には「超時空要塞マクロス」のヒロイン、リン・ミンメイの格好をしたSHIORIの看板が登場するなど、河森監督ファンが思わず反応してしまうシーンも多くありますが、こうした"サービス"はどのタイミングで生まれたアイデアなのでしょうか?

「まずはリン・ミンメイは本作の舞台、横浜の中華街に縁がある事。それから、『迷宮のしおり』は、"自分の分身としてのスマホ"という発想からスタートした作品です。では、その分身が持っている機能とは何だろう、と考えた時に、スマホってこんなに小さくて軽いのに、地球の裏側とつながることができるし、一対一どころか、何千人、何万人に向けて発信もできる。よく考えると、とてつもない"超時空デバイス"なんですよね。それだけのスーパーマシンなのに、あまりに身近すぎて、そのすごさに気づきにくい。その感覚が、人間の能力を拡張する装置としてのロボット──例えば『アクエリオン』シリーズの考え方と、とても近いなと思ったんです。アクエリオンでは、ロボットはあくまで増幅装置で、乗り手であるエレメントの力や感覚が合体することで拡張される。そう考えた時に、"あるキャラクターがパワーアップする姿"を表現するには、やっぱり巨大合体マシンしかないな、と(笑)。

一方、傑の愛車をデザインする過程で、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズに登場する主人公のマシン、アスラーダの市販車バージョンを描いていた時期だったんです。ふと、『サイバーフォーミュラの舞台って2015年から2022年だから、ほぼ今だよね』と思って、登場させることにしました。最初からファンサービスとして狙っていたわけではなく、結果的にそうなった、という感じですね(笑)。他にも、これまで僕が手がけてきた作品のモチーフがさりげなく散りばめられていますので、気づいた方にはぜひ楽しんでほしいです」

――最後に、映画の公開を楽しみにしている皆さまへメッセージをお願いします。

「若い世代だけでなく、僕たちの世代も含めて、今は本当に人の目が気になる時代だと感じています。誰かの言葉や視線が、見えないプレッシャーとしてのしかかってくることも多いですよね。その一方で、スマホを通じて送ったほんの一言が、地球の裏側にいる誰かを励ますこともできる。結局は、使い方次第なんだと思うんです。『プレッシャーの中で、スマホとどう向き合い、本来の自分らしさをどう発揮すればいいのか』と感じている方にとって、この映画が、新しい自分に出会うきっかけや、一歩踏み出す勇気につながればうれしいですね」

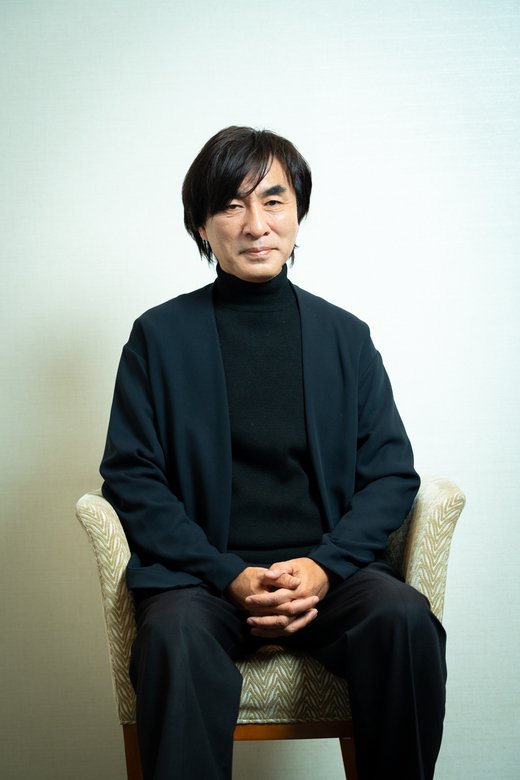

取材・文/中村実香 撮影/永田正雄