声優・小林千晃インタビュー#1「『お芝居の世界が諦めきれなかった』そのとき気づいた日本のアニメの力」

アニメ 見放題インタビューレンタル

2026.02.06

「マッシュル-MASHLE-」のマッシュ・バーンデッド役、「葬送のフリーレン」のシュタルク役など、数々の話題作・人気作で重要キャラクターを演じる声優・小林千晃さん。クールで透明感のある声と、その奥にすっと通った芯を感じさせる表現力で多くのファンを魅了しています。このインタビューでは全3回にわたって、小林さんの"いま"を形作るルーツと、役者としての静かなる情熱に、出演作品に対する思いとともに迫ります。

■「日本のアニメが持つ力って、すげぇ」

――クールで落ち着いた役柄の印象がある小林さんですが、幼少時代はどんなお子さんだったんですか?

「いまの僕を知っている方からすると意外に思われるかもしれないんですが、じつは目立ちたがり屋で、ガツガツ前に出たいタイプだったんですよ。例えば、戦隊モノのヒーローごっこをするときも、『赤がいい!』って宣言するタイプでした(笑)」

――真ん中だったんですね...!

「そうなんですよ。いまとなっては演じてきた役も相まって『落ち着いている』『クール』とかいった印象を持っていただくことが多いんですが、幼い頃は真ん中にいきたがるタイプでしたね」

――やっぱり意外な感じがしました。

「よく言われます(笑)。でも、『マッシュル-MASHLE-』のマッシュだったり、『地獄楽』の画眉丸だったり、あまり感情を表に出さないキャラクターながらも結構"赤"っぽい感じのキャラクターは、僕の中では結構演じられている気がしているんですよ」

――そんな幼少期から、「声優」という道を選んだきっかけは何だったのでしょうか?

「元々は10代の頃に俳優を目指していて、養成機関にも通っていたんです。でも、その中で俳優としては一度挫折を経験しました。それで一度、『お芝居とは別のことに集中しよう』と思って離れてみたんです」

――そうだったんですか。

「でもいざこの世界から離れてみても、やっぱり頭のどこかでは『諦めきれない...』という思いがくすぶっていたんです。だから、選択肢としては完全に消せはしなかった。そんなときに、当時、学校でアニメがすごく流行っていて、そこで触れたのが、『機動戦士ガンダムUC(ユニコーン)』やテレビシリーズの『東のエデン』などのノイタミナの枠で放送されていた作品でした」

――懐かしい...!じつは私、小林さんの1つ年下なので、見てきた作品のラインナップや経緯がまったく同じで、今すごく勝手に共感してしまっています(笑)。あの頃の「ノイタミナ」枠も、最高でしたよね。

「そうです、そうです!まさにそのあたりの世代のアニメが、僕に新しい可能性を見せてくれたんですよね。僕の周りでもすごく流行っていて、自分もそれらの作品に触れていくなかで、『声のお芝居』の魅力というものにあらためて気づかされたんです。それと同時に、『日本のアニメーションが持つ"力"ってすげぇ...!』というのをすごく感じたんです」

――日本のアニメが持つ、力...!

「もちろん、アメリカの映画やドラマも俳優としては憧れる地点ではあるんですけど、日本のアニメだって、それに負けないくらい世界的な人気とクオリティを誇っているじゃないですか。だったら俳優という形にこだわらなくとも、声のお芝居でも世界を舞台に表現ができるし、そういう大きな仕事に携われるんじゃないか。そう思って、声優という仕事に興味を持ち始めたのがきっかけでした」

■異世界系の魅力は「親近感のある別世界」

――のちほど「葬送のフリーレン」のお話もお聞きしていきますが、その前に...。小林さんが感じている"異世界"ジャンルの人気の理由ってなんだと思いますか?

「異世界系の人気の理由、ですか...!うーん、やっぱり一番は、圧倒的な『非日常』を体験できるところにあるんじゃないですかね。その一方で、国も文化も景色もまったく違う世界なのに、そこで暮らすキャラクターたちは僕らと同じ言語を喋っているっていう...」

――非日常だけど、私たちの生活に近い部分もある?

「そう、観ている側からすると言葉が通じるという"親近感"はありますよね。でも、目の前に広がるのは見たことのない『別世界』。この『日常』と『非日常』のバランスがおもしろいし、心地いいんじゃないかな」

――たしかに、言われてみると不思議な感覚ですね。

「そうなんです。言葉や感情の動きには共感できるのに、背景には現実とは違う景色が広がっている。その『親近感があるのに別世界』という、ちょうどいい距離感があるからこそ、ストレスなく物語の世界に入り込んで楽しめるんじゃないかなという印象がありますね」

――なるほど...!

「もちろん現実世界を舞台にした作品にもリアリティに基づいたおもしろさがありますが、異世界にはドラゴンがいて、ユニコーンがいて、魔法があるじゃないですか。そこには現実の延長線上にはない、ファンタジーならではのワクワク感がありますよね」

――日常を忘れて没入できる、ということでしょうか。

「純粋に『冒険している』という感覚になれる。その圧倒的な『非日常感』こそが、多くの人を惹きつけてやまない理由なんじゃないかと、僕自身は思って観ています」

■「言わなきゃいいのに」と「そのままがいい」を同時に感じている|「葬送のフリーレン」シュタルク

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

――2026年1月からTVアニメ『葬送のフリーレン』も第2期に突入し、物語はさらに深みを増しています。あらためて、小林さんが演じる戦士・シュタルクの魅力について教えてください。

「そうですね。シュタルクは普段、自分に自信がなくて『できれば戦いたくない』と思っているような、いわゆる"戦士っぽくない戦士"なんですよ。でも、そんな彼が斧を振るうのは、自分を認めてくれたフリーレンやフェルンのためだったり、育ててくれたアイゼン師匠に旅のみやげ話を持ち帰るためだったりする」

――自分のために戦ってるわけじゃない...。

「ええ。本当は怖がりで戦いたくないけれど、『自分によくしてくれた大切な人たちのためなら、体も張れるし戦える』という。そのギャップと心根のやさしさが、彼のいちばんかっこいいところだと思います」

――たしかに最初はビビリでしたが、物語が進むにつれて勇気がある一面も見えてきていますよね。その成長や変化は、演じる上ではどんなふうに表現していったんでしょうか?

「いえ、そこに関しては意図的に表現するというより、作品の力に導いてもらった感覚が強いんです。『葬送のフリーレン』は『1000年以上生きるエルフが、人の心を知る旅』がテーマの物語。だからこそ、原作の段階から人の心の機微がものすごくていねいに描かれている作品なんです」

――たしかに、言葉数は少ないのに心情は強く伝わってきますよね。

「そうなんです。だから、僕らが変に『ここでこうしよう』と策を練らなくても、ひとつひとつ、物語に寄り添って演じていけば、自然とキャラクターの成長が伝わるようになっていて。そして、気づいたときにはいまのシュタルクができあがっていた。僕がどうこう、というよりは、物語に乗っかった結果なんだ、という感じがしています」

――なるほど...!おもしろいですね!ちなみにシュタルクを演じていて、ご自身とシュタルクが「似ている」と感じた部分はありますか?

「昔の自分を振り返るとシュタルクと似ている部分がすごくあって、彼の気持ちはすごくわかりますね。僕も男兄弟で育ったので、学生時代はあまり歳の近い異性と関わる機会がなくて。男友達とつるんで遊ぶのが一番楽しかったから、恋愛にもそこまで興味がなかったんです」

――男子校ノリというか、男同士の居心地の良さが一番だったんですね。

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

「そうそう。だから、女性に対してわるぎなく『ナチュラルに失礼なこと』を言っちゃう、みたいな。ふとした一言で、知らないうちに相手を傷つけていて、後から『え、あれダメだったの?』と知るとか。さすがにいまは、大人になったのでなくなりましたけど(笑)」

――リアルシュタルク(笑)。でも、大人になった小林さんから見ると「もっとうまくやれよ!」とシュタルクに言いたくなったりはしませんか?

「たしかに『そこはもうちょっと言い方があるだろう!』と思うシーンはありますよ(笑)。でも、それがあの年代の男の子の良さであり、かわいげでもあるのかなぁ、とも思うんです」

――それもわかる気がする...!(笑)

「ですよね。頭で考えすぎて気を使いすぎるより、ポロッと本音が出ちゃうくらいのほうが、すきがあってツッコミどころもあって、周りから愛されるんじゃないかなと。程度にもよりますけど(笑)。その不器用って、ちょっとうらましくもありますよね。だから、矛盾するようだけど、『こんなこと言わなきゃいいのに...!』と『シュタルクはそのままがいいよな』っていう、二つの気持ちを勝手に抱いています(笑)」

■師匠の馬鹿みたいにでかいハンバーグのシーンが好き|「葬送のフリーレン」シュタルク

――心温まるシーンからシリアスな展開、そしてクスッと笑えるコミカルな場面まで、本当に振り幅の大きい作品ですが、小林さんが特に印象に残っているエピソードはありますか?

「やっぱり、師匠のアイゼンに誕生日の馬鹿みたいにでかいハンバーグを焼いてもらうエピソードは、すごく印象に残っています。シュタルクには実の家族がいますが、誕生日を祝ってもらった記憶は、兄がこっそり焼いてくれたハンバーグだけなんですよ」

――そうでしたよね。

「そのハンバーグを、日々厳しい修行をつけている師匠であるアイゼンが焼いてくれる。当時は厳しい修行のほうに目がいって、アイゼンのそういう部分について、シュタルクはわかってなかった。だけど、フリーレンたちとの旅を通して『あれは自分に対する深い愛情だったんだ』と気づいていくんですよね。血は繋がっていなくても、そこには確かな疑似家族の絆があるんだって。シュタルク自身の心の成長が描かれたエピソードでもあるので、とくに印象的でした」

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

――そういった繊細な感情のやり取りを演じるときには、ほかのキャストの方々と事前の打ち合わせはされるんですか?

「いえ、基本的にどの作品でも、事前の打ち合わせはしません。それよりも、マイク前で相手の言葉を受けた瞬間に生まれた感情をできるだけ新鮮なまま拾いたいし、その場で一緒に作り上げていきたいという意識が強いので」

――なるほど。ちなみに、ディレクション的には...?

「『葬送のフリーレン』だと制作側からのディレクションもじつは少ないんです。ハンバーグのシーンも、大まかな指示はあっても感情の流れについては僕らに任せてくれていて、かなり自由にやらせていただけることが多いです」

――それはすごいですね...!出たとこ勝負というか...!

「でもそれって、考えようによってはすごく役者を信頼して任せてくれているっていうことですよね。そうやって制作側が役者を信用してくれているからこそ、その信頼に応えるために、僕らもその瞬間瞬間に集中できて何かが生まれていくんだと思います」

■人の心を救う存在こそが"英雄"|「葬送のフリーレン」シュタルク

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

――先ほど「人の心を知る旅」というお話がありましたが、シュタルクにとっては「英雄とは何か」を探す旅をしているようにも感じます。小林さんが考える「英雄」ってどんなものでしょうか?

「そうですね...『人の心を大きく動かし、豊かにできる人』っていうのは、英雄と呼ぶのにふさわしいんじゃないかな、と思います。例えば現実社会でいうと、制度を整えたり経済を回したりして、社会をより良くしようとする人たち。実際に生活をよくするという意味では、こういう方々は英雄と呼べるのかもしれません」

――実際に私たちの暮らしに影響しますもんね。

「ただ一方で、真逆のアプローチの英雄もあり得ると思っていて。それが、僕らのような役者や、音楽家、画家といった、エンターテインメントや芸術に携わる人間なんじゃないかとも思うんです」

――もう少し、詳しくお聞きしたいです。

「僕らの仕事は、直接誰かのお腹を満たしたり、生活費を助けたりすることはできません。だけど、苦しい生活の中で、ふと気持ちが軽くなったり、『明日も仕事や学校を頑張ろう』と思える活力を与えることなら、できる。それで人の心を救うことができるなら、それだって英雄の一つの形なんじゃないかなと思うんです」

――たしかにコロナ禍で、エンタメがいかに自分たちの生活の中で"救い"になっているのかは大きく実感しました。原作の展開はいったん置いておいて、小林さんから見てシュタルクは今後、そんな「英雄」になれそうですか?

「もちろん、なれると思います。というより、アニメーターさんたちのご尽力のおかげで、すでに世界中の方から愛される作品、キャラクターになっていますし、彼自身が誰かに勇気を与える存在にもうなりつつある。最近、ネットやSNSで『ヒンメルならそうした』というのがあって、その言葉を合言葉みたいにして、人助けや善い行いをする現象があるじゃないですか」

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

――ありますね!作品の枠を超えて、現実世界でポジティブな連鎖を生んでいます。

「あれ、本当にすごいことだと思います。シュタルクという存在もまた、そんなふうに観てもらった人の中にポジティブな感情を生み出して、『シュタルクならここで逃げない!』と誰かの背中を押せていたら、素敵だなと思っています」

■日常の冷静さと兄への愛情の強さのギャップに惹かれる|「憂国のモリアーティ」ルイス・ジェームズ・モリアーティ

(C)三好 輝/集英社・憂国のモリアーティ製作委員会

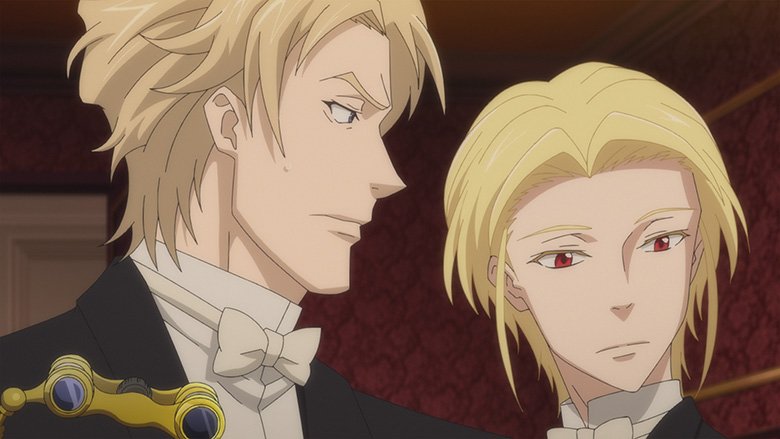

――2020年から2021年にかけて放送され、いまだに根強い人気がある「憂国のモリアーティ」では、ルイス・ジェームズ・モリアーティを演じられています。あらためて、彼の魅力について教えていただけますか?

「そうですね。ルイスは、モリアーティ3兄弟の末っ子なんですが、兄のアルバートやウィリアムと違って、みずから手を下す"実働部隊"ではないんです。どちらかというと屋敷の管理を完璧にこなしたり、裏で暗躍したりと、後ろから兄さんたちを支えるポジションにいるキャラクターなんですよね」

――たしかに、表立って動く機会は少なめですよね。

「そうなんです。で、一番年下でありながら、兄弟の中で最も感情を表に出さない。つねに淡々としているところがあって、それが彼の特徴であり魅力の一つだと思います」

――末っ子なのに、かなり大人びてますよね。

「とはいえ、上2人の兄さんたちは社交的な一面を持っていて、表の顔と裏の顔を完璧に使い分けているんですよね。そういう振る舞いを観て、やっぱり兄二人は、ルイスよりも"大人"なんだな、というのは感じていました。それに比べるとルイスは少し不器用というか。ただその分、『兄さんを危険な目に合わせる奴は許さない』とか兄たちへの愛情に関しては、普段の冷静さとはかなりギャップがありますよね。その感情のギャップが、ルイスのおもしろいところだと思います」

――ルイスのお兄さんたちへの思いは、小林さんご自身が共感できるところはあるんでしょうか?

「どうでしょうね...(笑)。僕も兄弟仲はけっしてわるくはないんですが、さすがにあそこまで執着してないし、あそこまで踏み込んではないと思います」

――ふつうの兄弟仲とは、レベルが違いますもんね(笑)。

(C)三好 輝/集英社・憂国のモリアーティ製作委員会

「そうなんですよ(笑)。ただ、彼らの場合、壮絶な過去や生い立ちという背景がありますから。『この世界で頼れるのは自分たちだけだ』という極限のなかで生きてきたと考えると、あれだけ前のめりに愛情を注ぐというのも理解できる気がするんです。自分の境遇とはまったく違うけど、家族愛の一つの形としての気持ちは共感しながら演じていました

■"大人の成長"が描かれたキャラクターはめずらしかった|「憂国のモリアーティ」ルイス・ジェームズ・モリアーティ

――「憂国のモリアーティ」は、心理戦も含め掛け合いが多い作品でしたよね。アフレコ現場はどのような雰囲気だったのでしょうか?

「作品がもつ空気感がそうさせたのかもしれませんが、一言で言うとすごく『知的』な雰囲気の現場でした。兄さん役の斉藤壮馬さん、佐藤拓也さんのお二人はもちろん、フレッド役の上村祐翔さん、ワトソン役の小野友樹さん、シャーロック役の古川慎さんも含めて、みなさん、声の響きからしてもう知的で...」

――芝居からは、品格のようなものを感じました。

「そうなんです。休憩中の会話や、ディレクションに対する受け答え一つとっても、すごく論理的でスマートなんですよ。『なんとなくこうしました』ではなく、ちゃんと理屈が通った会話が飛び交っていて、僕は『みんな頭いいなぁ......』と感心していました(笑)」

――具体的に、どういった部分でその「知的なこだわり」を感じられたんですか?

(C)三好 輝/集英社・憂国のモリアーティ製作委員会

「例えば、舞台が英国なので、セリフの中に英語やカタカナ語が出てくることがあるんですが、その発音やアクセントへのこだわりがすごくて。『そのイントネーションだとアメリカ英語っぽく聞こえるから、イギリス風にするならもっと短く発音したほうがいい』といった議論が、ふつうに行われるんです」

――そんなところまで徹底されていたんですね。プロ意識がすごい...!

「あとは、ウィリアム兄さんが大学の数学教授という設定なので、大学の講義シーンでアドリブのガヤを入れるときなんかも大変で。ただ騒げばいいわけじゃなくて、そこにいるのは『頭のいい大学生』たちなので、ガヤも知的にしなきゃいけないという...(笑)」

――たしかに、「うぇーい!」みたいなノリじゃダメですもんね(笑)。

「そうそう(笑)。だから専門用語を少し調べてきて、それっぽい会話をアドリブで入れたり。ガヤ一つとってもハードルの高い現場でしたね」

――そんな緻密な現場を経て、小林さんの中で「憂国のモリアーティ」を通してどのように成長したと感じていますか?

「ありがたいことに2クールに加えて、その後のOVAも含めると、長く役とお付き合いさせていただけた作品でした。そのなかでも大きいと感じたのは、ルイスが『大人』のキャラクターだったこと。僕がそれまで演じてきたのは、高校生やティーンエイジャーとして、未熟な部分から成長していく役が多かったので」

――ルイスの場合、少年期も描かれていましたが、そこは東山奈央さんが声をやられていましたもんね。

「ええ、だから僕自身はすでに『大人』として完成されたコミュニティの中にいるルイスから演じ始めていて、その『大人としての在り方』や『大人の中での成長』を演じるというのは、当時の僕にとってはかなりめずらしい経験だったような気がします。ティーンではないキャラクターの深み、お芝居の幅、感情表現の緻密さを求められる現場だったので、その期待に応えていく経験は、自分を大きく成長させてくれたと思います」

取材/山口真央 文/郡司 しう 撮影/梶 礼哉