「おそ松さん」第4期に見た変化――伏線回収と6つ子の成長【松井玲奈】

アニメ 見放題連載コラム

2025.10.29

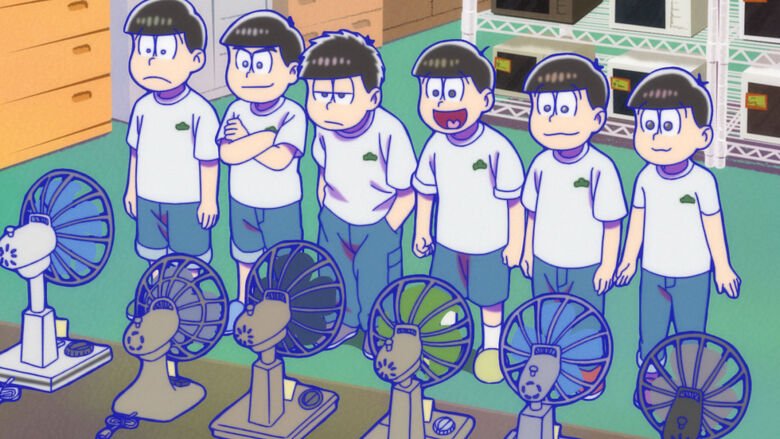

10年前、アニメ界を震撼(しんかん)させた作品「おそ松さん」をご存じだろうか? 赤塚不二夫生誕80周年記念アニメとして制作された本作は、「おそ松くん」に登場する松野家の6つ子たちが20歳になっても親のスネをかじり、自堕落な生活をしている様子を描いていた。作品の制作が発表された当時、私は正直懐疑的な気持ちでいた。6つ子たちが大人になった設定だとしても、今改めてアニメにする必要があるのかと。

衝撃的な幕開けであっという間に夢中に!

しかし、そんな思いは伝説の第1話を見た瞬間に吹き飛んだ。信じられないほど豪華な声優陣のラインアップに驚き、見た目はほぼ同じでも声優陣の巧みなお芝居によって、しゃべるだけでそれぞれがどんな個性を持つのかが一瞬で分かる。さらに、コンプライアンスと権利を度外視したパロディーの嵐に、お腹を抱えて笑い転げ、こんな面白い切り口の革新的アニメがあるのかと、あっという間に夢中になったのである。

ただ、この第1話はさまざまな大人の事情によりDVDやBlu-rayには収録されず、配信でも見ることがかなわない幻の第1話となってしまった。見たくても見ることができないという点でも、伝説的な作品の幕開けであった(ちなみに私はこの回を録画していたので、時折見返しては大いに笑っている)。この面白さはアニメファン(特に女性)を夢中にさせ、あっという間に全国に「おそ松さん」ブームが広がっていった。今もなお根強いファンがいるこの作品の第4期が放送されるとなれば、見ないわけにはいかない。今回は6つ子たちのどんな姿を見ることができるのか、期待を胸に視聴を始めた。

落ち着いた空気の中で光る伏線回収と笑い

正直に言えば、10年前のあの衝撃的な笑いの連続はなかった。しかし、それは決して悪いことではないと私は感じる。今回の第4期では、作品全体に流れる空気感が落ち着いたものになっており、静かに流れる空気感の中で描かれる笑いが、作品の色として成立している。コメディーに全振りするより、6つ子それぞれの人間的成長にフォーカスしており、これもまた一つの「おそ松さん」の形として良いのではないかと感じた。

同じことを繰り返すのもいいけれど、変化があってもいいじゃないか。さらに今シリーズでは、各回で描かれたことが実はつながっていたという伏線要素も盛り込まれていた。画面の奥でひっそりとスイカ星人に連れ去られたイヤミが、数話後にスイカ星から帰還するなど、実は猫を飼いたいと思っていた一松が猫を飼うきっかけを持つなど、伏線が後に物語のメインとして描かれていく部分が良かった。どの話から見ても十分に楽しめる間口の広さがありながらも、きちんと物語のつながりがあるのは、毎話楽しみに見ているファンとしてうれしいポイントでもある。

これまでのシリーズより落ち着いた雰囲気のある今期ではあるが、「彦星様を探しに行きたいの」と言うトト子ちゃんと一緒になんの説明もなく宇宙に行っていたり、突然タイムマシンが出てきたり、お祭りみこしに対してやけに意味ありげな雰囲気が漂っていたり、宇宙人との交流が盛んなところは「なんでそうなるの!」と笑いながら見ていた。

一松の角刈り騒動に垣間見る6つ子の成長

私の一番のお気に入りは第3話「雷雨と角刈り」。豪雨によって心待ちにしていた予定が中止になってしまった6つ子たち。すると大雨が降っている中、一人静かに出かけていく一松。帰ってきた彼はなんと角刈りになっていたのだ。あまりのビジュアルの面白さに、5人は「散髪に失敗した人を笑ってはいけない」と笑いを堪える。しかし、そんな一松をかわいそうに思った兄弟たちは、一人、また一人と角刈りになっていく。その様子はまるでパンデミック映画のようで、次に角刈りになるのは自分かもしれないとおびえるチョロ松の姿がシンプルに笑いを誘う。

6つ子がくだらないことでああでもない、こうでもないと言い合うところであり、そこに「なぜ一松が角刈りにしてきたのか」というしっかりとした理由があるのが、この回が面白いだけで終わらない、良い部分であった。彼は豪雨のせいで時間を持て余してしまった兄弟たちに、笑ってほしくて角刈りにしてきたのだ。それが思わぬ影響を周りに及ぼしてしまうことになるのだが、各回にこのような思いやりや、誰かのために動こうとする6つ子の姿があり、作品を通して6つ子たちが成長していく姿を見ることができた。これまでは笑いが中心の作品ではあったが、よりそれぞれのキャラクターの深い部分、大切にしているものが垣間見える演出や、物語の運びが胸に染みる。

作品全体に流れる夏の終わりの夕方のような雰囲気は、これからも続くであろう「おそ松さん」シリーズを体現してるようにも感じられる。6つ子にはいつまでもしょうもないことで言い争っていてもらいたいが、時代の変化とともに彼らも成長し、作品も変化していくのだと思う。