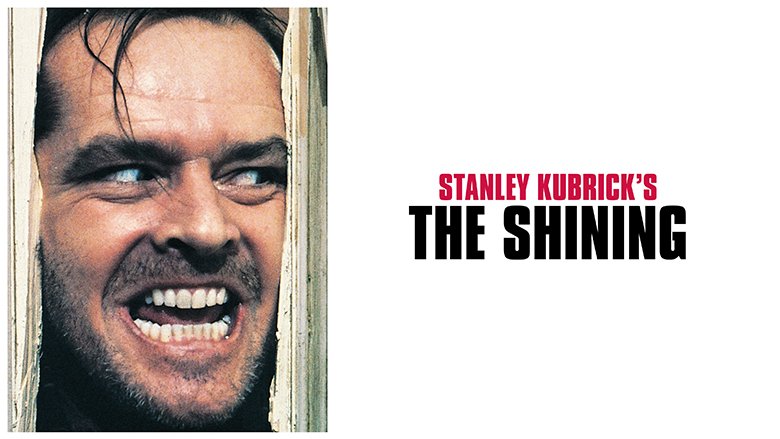

人間は恐ろしくてカッコいいと思わせてくれるジャック・ニコルソン主演『シャイニング』【尾崎世界観連載】

映画 連載コラム

2025.04.23

『シャイニング』は、ずっと「観たい」と思いつつ、何となく観ることができていなかった映画だったんです。今回、いい機会だと思い選んだんですが、すごく面白かったですね。双子の姉妹が出てくるシーンや、赤い液体が流れてくるシーンなんかは、この映画を観たことがなくても知っている、もはや「観光名所」と言えるくらい有名なシーンなので、観ているうちに「あれ、もしかしたら過去に観たことあったっけ?」と思ったくらい。『シャイニング』は、ホテルに閉じ込められた家族の話ですが、ある場所に閉じ込められた人たちのもとに次々と不可解な現象が起こるって、今ではベタな展開だと思うんです。でも、これをベタなものにしたのがまさに、『シャイニング』なのかもしれない。

『シャイニング』

『シャイニング』

(C) 1980 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved

『シャイニング』のような、現実と不思議な世界が繋がる感覚を映画で初めて体感したのは、デヴィッド・リンチの作品なんです。中学生の頃に、近所のレンタルビデオ屋のアルバイトの店員さん――当時たぶん20代前半くらいで、バンドをやっていたんですけど、その方と『ロスト・ハイウェイ』を観に行って。あの頃から、怖さの奥に悲しさや寂しさを感じさせるような作品が好きでしたね。

『シャイニング』

『シャイニング』

(C) 1980 Warner Bros. Inc.

ジャック・ニコルソン演じる主人公は「怖い人」である前に、まず「ダメな人」なんですよね。彼は作家を目指しています。「何者かになりたい」と思いながら表現をしていて、でも、それが上手くいっていない。本来は自分が作ったものを見せて人を感動させなければいけないのに、最終的に、自分が見世物になってしまう。あの感じが痛いほどわかります。『シャイニング』の主人公の場合は、段々と気が狂っていきます。上手くいかない時に変になるって、ある意味ではすごく楽なことなんですよ。唯一の逃げ道としての自爆スイッチであり、自分が許されるための最後の手段。それを使ってしまうと、もう目的地にはたどり着けないんですけどね。自分も10代後半から20代前半くらいの頃、バンドをやっても上手くいかず、バイトもせずにダラダラと図書館で借りた本を読んでいた時期がありました。あの時期に「いつかこうなってしまうんじゃないか」と恐れていた存在が、『シャイニング』の主人公の奥にはいる気がします。やっぱり設定の土台に、そこはかとないもの悲しさが漂っていますよね。

『シャイニング』

『シャイニング』

(C) 1980 Warner Bros. Inc.

あとは何より、出ている俳優さんたちの顔がいい。人間の顔や表情に焦点を当てて、それをしっかり捉えている作品だと思いました。この作品に限ったことではないのですが、ジャック・ニコルソンの顔は本当に素晴らしいです。いわゆる「イケメン」とは違うけれど、本当に「いい顔」というのはああいうものだと思います。一度見たら忘れられない、でもあっさり捉え切れるわけでもない、そんな顔。こっちは「こういう表情だから、こういう感情なんだろう」と理解しようとするけれど、ジャック・ニコルソンのそれには、感情すらすり抜けてしまうような手に負えなさがある。もちろん印象的なセリフもたくさんありますが、『シャイニング』は顔で魅せる映画ですよね。主人公の妻役であるシェリー・デュヴァルの表情も、すごい。

写真のように印象に残る一つ一つのシーンはもちろんのこと、常に流れている、気持ちをかき乱すような音の存在も印象的でした。「ここに怖いものがあります」と親切に教えてくれるようなカメラワークは、「観客の想像を必ず超えることができる」という、スタンリー・キューブリック監督の自信さえ感じさせます。やはり語り継がれてきた映画にはそれだけの理由があるんだなと思いました。『シャイニング』は「人間ってすごいなあ」と思わせてくれる映画です。幽霊やモンスターも怖いけれど、人間もちゃんと怖い。人間は恐ろしくてカッコいい。人間は、ヤバい。そう感じられるのも、なによりジャック・ニコルソンの顔の力ですね。そういえば、ジャック・ニコルソンは後に『恋愛小説家』という作品にも主演していますよね?そう考えると、彼はちゃんと作家になれたんですね(笑)。

取材・文/天野史彬 撮影/中川容邦

尾崎世界観 (クリープハイプのボーカル・ギター)

ロックバンド「クリープハイプ」のボーカル・ギター。 小説『転の声』が第171回芥川賞候補作に選出。小説家としても活躍する尾崎世界観が、好きな映画を語りつくす。

尾崎世界観 (クリープハイプのボーカル・ギター)

ロックバンド「クリープハイプ」のボーカル・ギター。 小説『転の声』が第171回芥川賞候補作に選出。小説家としても活躍する尾崎世界観が、好きな映画を語りつくす。