チャ・ウヌに沼落ち必至!韓国の国宝級イケメンの出世作となった「私のIDはカンナム美人」

2025.08.23

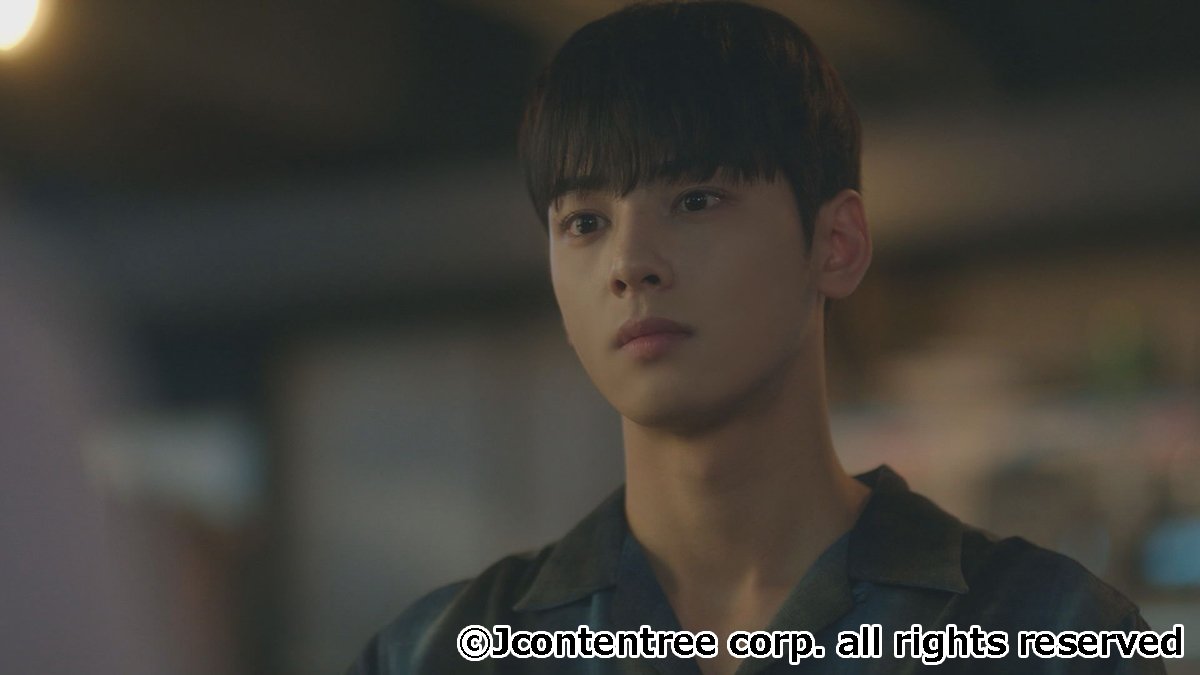

7月15日に東京・有明アリーナでソロファンミーティング『2025 CHA EUN-WOO FANMEETING [THE ROYAL] in Japan』を開催したチャ・ウヌ。7月28日には世界中のファンに惜しまれつつ兵役に就いた。さまざまなハイブランドのアンバサダーとして世界を飛び回る傍ら、「女神降臨」(2020年)や「ワンダフルデイズ」(2023年)などで主演を務め、俳優としても着実にキャリアを積み重ねてきた。そんな彼のブレークのきっかけとなった作品が、2018年に初主演を務めたドラマ「私のIDはカンナム美人」だ。"顔の天才"とも称されるチャ・ウヌの真の魅力と、多くの視聴者の心をつかんだ理由を深掘りする。

(C)Jcontentree corp. all rights reserved

■俳優としてのブレーク作「私のIDはカンナム美人」

チャ・ウヌは、2016年にK-POPボーイズグループASTROのメンバーとしてデビュー。俳優としては、練習生時代の2014年に映画『世界で一番いとしい君へ』へのカメオ出演でデビューし、2018年の初主演ドラマ「私のIDはカンナム美人」で、大きく注目されることとなった。

「私のIDはカンナム美人」は、外見コンプレックスに苛まれ整形手術で美人に生まれ変わった主人公カン・ミレ(イム・スヒャン)と、彼女の大学の同級生ト・ギョンソク(チャ・ウヌ)との関係を描いたラブロマンス。恋愛だけでなく、外見至上主義社会への批判と真の美しさとは何かという問いを投げかけるストーリーは、多くの視聴者の共感を呼んだ。

■漫画から飛び出した"理想の男子"を体現

(C)Jcontentree corp. all rights reserved

チャ・ウヌが演じたギョンソクは、一見クールで無愛想だが、実は誰よりも誠実で思いやりがある性格。感情をあまり表に出さないが、ミレにだけ見せる優しさや、内面を大切にするまっすぐな言葉を伝えるという役柄は、まさに全女子の理想の男子だ。超絶イケメンのこじらせた片思いと、初恋を実らせるさまは、多くの女性視聴者の心をつかんだ。

「私のIDはカンナム美人」はウェブ漫画が原作だ。漫画から出てきたような男性を意味する韓国の流行語「マンチッナム」とは、まさにチャ・ウヌのためにある言葉。漫画のト・ギョンソクとチャ・ウヌは完全にシンクロして、原作ファンをも納得させた。

■静かなる"間"の演技で人を惹きつける

(C)Jcontentree corp. all rights reserved

「私のIDはカンナム美人」のヒットで"顔の天才"というキャッチフレーズで呼ばれるようになったチャ・ウヌ。しかし、チャ・ウヌの魅力は顔だけではない。彼の演技は静かだが、説得力がある。本作で彼が演じたギョンソクは、多くを語らないタイプの青年。セリフは最小限、感情表現も決して豊かではない。しかし、目の動き、口元の微かなゆるみなど、ふとした"間"に、その感情がにじみ出るのだ。

そんなギョンソクのミレに対するまっすぐな気持ちは、本作の見どころだ。「見た目ではなく、カン・ミレだから好きになった」というギョンソクを丁寧に、焦らず、自然に描き出している。恋愛ドラマにありがちな"急な胸キュン"ではなく、"視線の優しさ"や"言葉にできない戸惑い"で恋心を描く演技は、チャ・ウヌの繊細さをよく表している。

筆者はチャ・ウヌにインタビューをしたことがあるが、ASTROというグループ内で彼は、グイグイいくタイプではないし、器用に話をまとめるタイプでもなかった。ニコニコとメンバーたちを見守りながら丁寧に話す姿が印象的で、どこかギョンソクと重なる部分があった。そんな共通点もギョンソクが当たり役となった所以かもしれない。

(C)Jcontentree corp. all rights reserved

■除隊は2027年。大人のチャ・ウヌにも期待!

「私のIDはカンナム美人」では、単なるイケメン役にとどまらず、人間としての成長や葛藤を内面から丁寧に演じ切った。こうした演技力は、その後の「新米史官ク・ヘリョン」や「女神降臨」、そして「アイランド」といった作品にも受け継がれ、彼の俳優としての地位を確固たるものにしている。

チャ・ウヌは、美しいビジュアルの裏に隠れた"心の演技"を武器に、確実に俳優としての階段を上っている。「私のIDはカンナム美人」は、彼の魅力と実力の起源を堪能できる作品として必見だ。

(C)Jcontentree corp. all rights reserved

チャ・ウヌはこれから陸軍軍楽隊で服務し、2027年1月末に除隊する予定。除隊後の作品が公開されるときには、30歳になっているはず。大人になったチャ・ウヌの演技にも期待しながら、本作を楽しんでほしい。

文/坂本ゆかり